近期,关于人型机器人,最热门的话题,则是马斯克与雷军的竞争,一个是手机大拿,一个是新能源车的翘楚,两人都不约而同地布局人型机器人。

和一般的入局者相比,二者都是智能制造的先驱,非常擅长制造,其背后的公司效益都不错,能够为他们提供雄厚的资金支持。小米集团是用手机业务赚的钱,来支撑人形机器人等产品的研发;而马斯克则用新能源汽车业务赚的钱支撑人形机器人研发。

特斯拉念叨了许久的人形机器人,小米率先发布了,比特斯拉早了50天,在11日晚间的“2022雷军年度演讲”中,一个名叫CyberOne(昵称“铁大”)的机器人走上舞台与雷军进行了一番互动。

小米在年初就发布了四足仿生机器狗——CyberDog,这款CyberOne原型机应用了在智能制造和之前CyberDog机器狗项目上的技术积累,打造出全尺寸人形仿生机器人,全身有 21 个自由度,行走速度为 3.6km/h,相当于人类步行的速度。

当然,小米刚入局人形机器人领域,要做到机器人可感知和决策,最终成为较为理想的人形机器人,还需要经过多次迭代,不断打磨。

新能源汽车翘楚——特斯拉,凭借人工智能的成熟,在算法、软件上都有较深的积累,在9月30日特斯拉AI日到来之前,推出人形机器人的原型,代号擎天柱。

有消息称顺丰可能要进军人形机器人领域,对此,顺丰没有肯定,也没有否认,只是说,对于人形机器人,还在持续观察中,也许未来会加入雷军与马斯克的战阵。

不论雷军与马斯克的首款人形机器人是「商业操作」还是「技术延伸」。他们研发的意义,在于它们这样的头部科技企业起着为市场树立标杆的作用,一个产业,尤其是“未来产业”的发展,都需要有号召力企业的带动。

2、科技赋能

人形机器人的推广应用需要过两个坎,一是技术突破,一是商业化。先说技术突破,人型机器人的每“一小步“,都是科技领域的“一大步”。

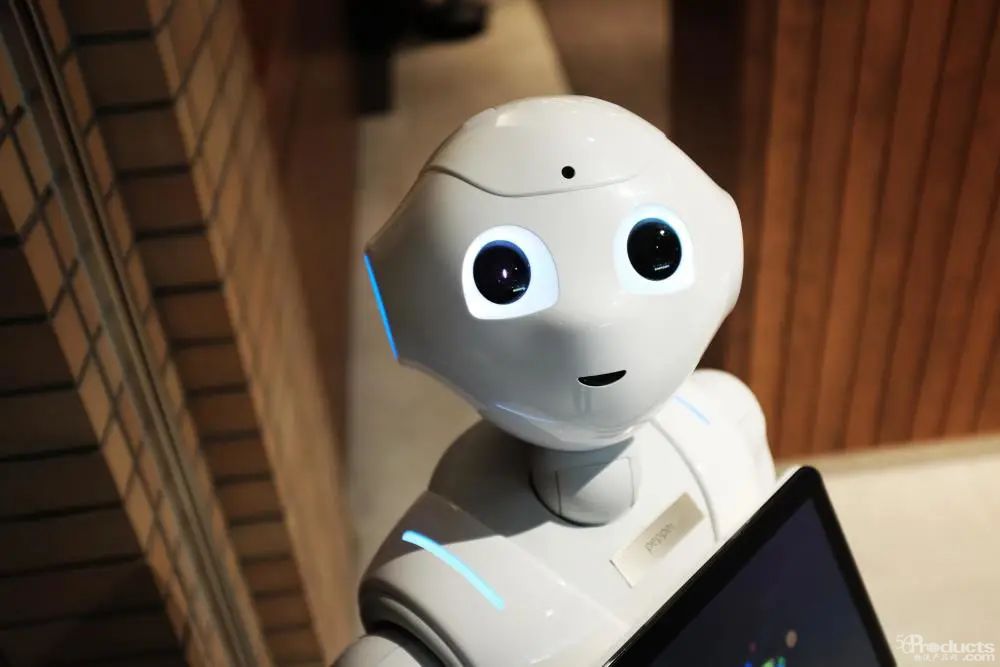

人形机器人的核心优势并不是单一场景,而是多场景综合式的任务执行,但复合场景的应用需要机器结构、AI技术的进一步发展。人形机器人需要融合运动学、仿生学、材料学、计算机科学、控制学等等学科最前沿的成果,特别是人工智能。

人工智能就是要让机器的行为看起来像人所表现出的智能行为一样,核心技术在于仿生结构设计和驱动控制技术,真正的竞争力,是对AI的理解。AI,是人形机器人的心脏。

目前,人工智能技术正从弱人工智能向强人工智能过渡,也可以说,人型机器人最核心的AI技术正在突破,它背后代表的是众多高科技新兴产业的突破。

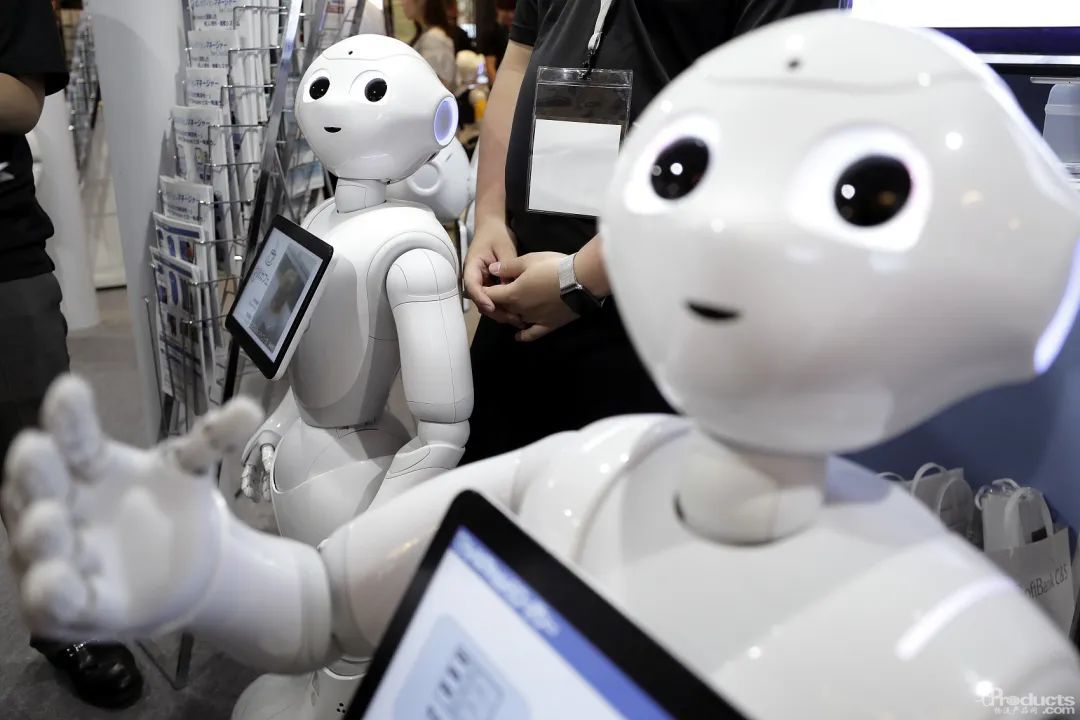

人形机器人是智能科技最佳载体,是一张融合了先进科技的名片,人形机器人产业正掀起一场革命,人机共融的序幕已经开启,已经迈过了技术储备的关键分界点,将从量变实现质变。

3、性价对比

据资料,全球工业机器人市场总价值或将翻番,中国已成最大销售市场,水涨船高,人型机器人的市场如何呢?预计全球人形机器人市场空间可达100万亿级别。

过去因技术成熟度不够,没有印证人形机器人足够高效的场景。在技术取得突破后,其应用的场景,想象空间特别大,在物流领域属于很大的市场,具备潜力,人形机器人为当前的各类物流难题提供了一种新的解题思路。

人们对人形机器人的期望值正在悄然改变,这两年正强调要扎实落地,强调真价值的时代。巨大蓝海市场能否兑现,取决于在保证性能的前提下,同时能实现量产降低成本,否则,人形机器人只能赔本赚吆喝,变现很难。

雷军在发布会上透露,人形机器人CyberOne的成本每台大概六七十万元,尚无法实现量产,而马斯克的“擎天柱”,其定价为2.5万美元,售价在20万元人民币以内。

看来马斯克的野心并不是将“擎天柱”作为秀肌肉的产品,而是一款真正出售的商品,这也许得益于特斯拉在汽车领域的技术沉淀。

商业突破,或者说场景应用,性价比很重要,成本效益的实用性,可以说,是目前两足机器人最大的挑战之一。

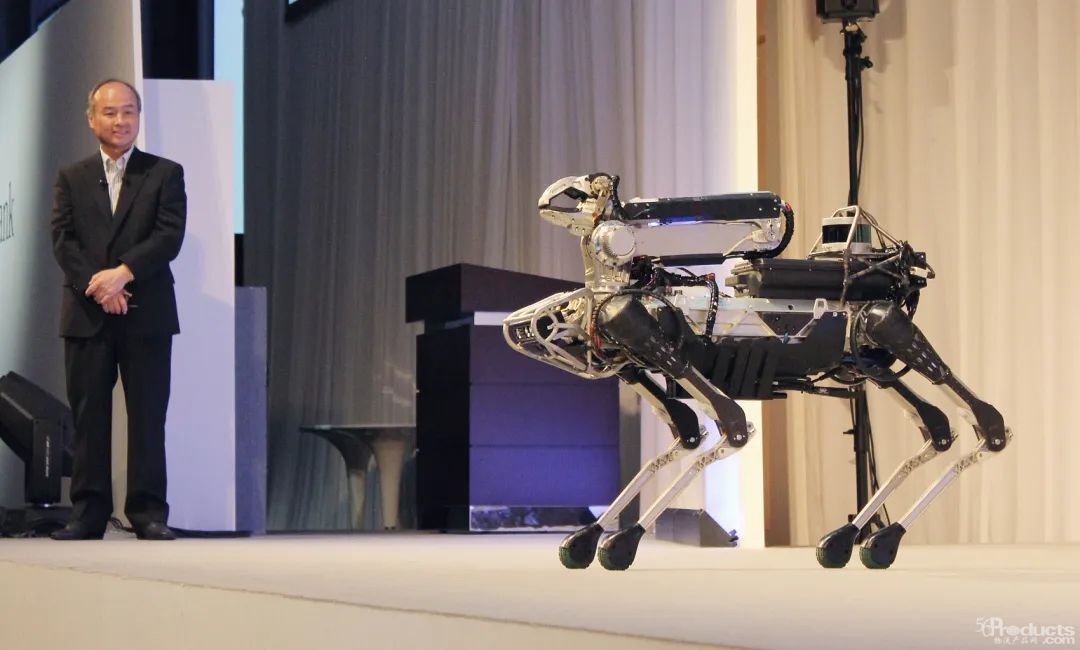

做了三四十年的本田ASIMO、因研发投入成本过高,商业化不能落地,而停产;波士顿动力Atlas,因成本高达几百万美金,无法实现量产,在商业化上都遇到了不小的问题。

缺乏市场就会没有规模,没有规模就无法降低成本,又会失去市场,这是人形机器人行业的一个悖论,马斯克有望打破这个悖论。

当然,机器人核心部件成本也在快速降低,如导航,激光传感器、视觉传感器,驱动部件等等,为人型机器人的性价比提供了扎实的基础。对于人形机器人,人们希望其酷炫,更希望它有用,还有较高的性价比,这似乎在不远的将来就能实现。

结语:人形机器人是人类对于机器人最初的想象,也是最终极的想象;人形机器人,更准确地说是仿生机器人,将最终触及现实层面的科技与商业;只有更懂人类、更有共情、更擅长学习的机器人,才能拓展更多场景,进而才能真正解决生活当中的刚需、痛点和高频问题。

关注“新创融媒”视频号