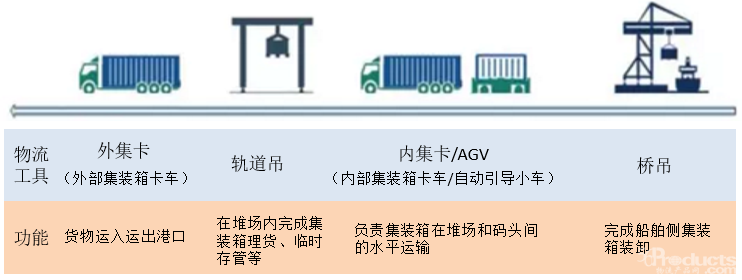

随着技术逐步成熟,如何充分发挥企业优势,将现有产品转化为商业订单是企业要考虑的关键。无人驾驶领域,企业早期是拼技术,现在是拼收入,营收无疑是横亘在所有自动驾驶企业前面的一道坎,企业朝着更加务实的方向走,要学会自我造血,提升业务能力。相比较而言,特定场景的无人驾驶产业对技术要求相对较低、符合政策法规的自由度更大,实现落地运营更加容易。因此,许多无人驾驶车企和科技公司从特定领域、特定范围、特定路线的无人驾驶需求入手,推动整个行业前行。无人驾驶技术在港口内部应用有着得天独厚的条件:港口内部属于半封闭区域,道路交通状况较为单一,参与水平运输的集卡车辆时速一般不超过30 km/h。在港口内部使用无人驾驶集卡,对无人驾驶系统中环境感知、决策规划、车辆控制等模块的实现难度和计算要求都有所降低。因此,在港口内部更易实现无人驾驶集卡的规模化应用。港口,这个典型的“封闭场景+低速运营+标准化作业”领域,便成为了最早实现无人驾驶商业化落地的赛道之一。相比港区外的高速公路重卡运输,港口码头作业区具有相对封闭、可控的特点,成为自动驾驶落地的首个应用场景。港口属于高度标准化的作业流程,高度标准化即意味着特别适合进行无人化应用。自动驾驶这类技术需逐渐投入到实际应用,对传统领域进行智慧化改造。在智慧港口升级大趋势下,无人集卡正在成为自动驾驶的新战场,港口集卡就是自动驾驶商业落地的第一场景,技术也得到了市场的验证。其实,无人驾驶在港口落地,不仅是集卡,还有无人驾驶起重机、无人跨运车等设备的落地,它们共同实现港口由劳动密集型产业向智能化、无人化的升级转型。无人驾驶给港口带来的价值明显:降本、增效、安全,目前在国内批量化落地的多个订单也已经证明其商业模式跑得通。另一个原因是,目前港口无人集卡的应用有一定市场,国内港口内集卡保有量总计超过2.5万辆,无人驾驶的渗透率在2%左右。预计到2025年,中国港口内集卡L4级无人驾驶渗透率将超过25%,应用规模将达到6000-7000辆。港口无人驾驶集卡的特点是封闭场景+低速行驶,相关技术的市场规模大、落地速度快、复制能力强,是一个关注度很高的新赛道,吸引大量的自动驾驶科技公司加入。对于研发L4级别的自动驾驶公司来说,无人集卡是小菜一碟。如元戎启行这种主做L4级无人出租车的公司,也在将自动驾驶技术“下放”到港口领域,推出了无人集卡。近年来国内涌现出了包括西井科技、主线科技、斯年智驾等港口无人集卡公司,三一重工、经纬恒润等汽车产业公司也在积极布局。也就是说,港口无人集卡解决方案的提供者,包括自动驾驶科技公司、传统工程机械公司、传统汽车制造公司等等。比亚迪的无驾驶室无人驾驶集卡也已下线,用于深圳妈湾智慧港,因此,港口无人驾驶集卡正处于产业上升期。

同时要认识到,港口人、车、物交织的复杂环境下,对于无人驾驶集卡的分辨识别能力要求更高,可容忍误差更小,无人驾驶集卡上配备了激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、高清摄像头、卫星定位模块等先进技术,特别是超声波雷达可以检测到所有物体。港口高湿度、高盐度、温差大等环境,对港口无人驾驶集卡的相关金属零部件、汽车电子系统、线缆及焊接点等都有较强的腐蚀性,采用耐腐蚀材料及密封性好的系统,对于保证无人集卡的安全可靠长时间运行至关重要。对于自动驾驶企业来说,无人集卡在港口的落地,是不断训练算法、积累数据、打磨产品,也是形成自我输血的重要步骤。其发展路径可以这样规划:深耕“封闭场景”的港口无人驾驶——拓展至港口周边“半开放场景”的短途无人集卡运输——进军“开放场景”下的干线物流市场,这是一种渐进式的发展策略,既不冒进,也不会踏步不前。在自动驾驶领域商业化落地方面,港口无人驾驶集卡可谓是最先得到应用的领域,近年,随着无人驾驶集卡在港口的商业化落地,自动驾驶公司在软件的迭代算法能力、硬件的工程化能力上都有了很深的积累,并且部分企业在无人集卡上实行了盈利。相对于港口智能小车,港口无人集卡由于底盘相同、场景类似、软硬件方案一致、产品化和工程化技术类同,众多封闭场景的无人驾驶赛道当中,最终能成功突围成长到干线物流场景的,肯定是无人集卡。

港口赛道是最有潜质的,无人集卡可以较容易地走向半开放、开放场景,未来整个市场容量巨大。2020-2023这三年,其实是港口无人驾驶技术从不能用到能用的发展阶段,2023年后,港口无人驾驶将从能用向好用迈进。

三、5G加持,挑战很多须努力

港口很多作业场景对网络要求是比较严苛的,以往港口自动化主要采用的是4G、光纤和WiFi等通信方式,存在建设和运维成本高、稳定性和可靠性差等问题,无法解决港口的核心痛点,无人集卡的远程控制就是其中之一。