“压轴”交卷的顺丰,没有让人失望。

8月30日晚,顺丰发布2022年半年报。财报数据显示:

上半年,顺丰实现营业收入1300.64亿元,同比增长47.22%;归属于上市公司股东的净利润25.12亿元,同比增加230.61%;扣非后净利润21.48亿元,同比增加550.20%;实现每股收益0.51元,同比增加200%;实现速运物流业务量51亿票,与去年同期持平。

业务量“持平”,但收入、利润均实现大涨,说明顺丰的单票价值提升了不少,产品结构持续优化后的“含金量”更高。自去年二季度踩下“以价换量”的急刹车,经过一年多的调整,顺丰似乎又回到自己最擅长的区间和赛道。

但在老鬼看来,“找回自我”远非顺丰求变的全部,“突破自我”才是其立足当下、谋划未来的更大主题。

01取与舍

综合最近几天各大快递发布的年中报,业务量的增速上,顺丰“持平”的表现看上去并不占优势,但对比一下同期的营收和票均收入,差距与高下立见。

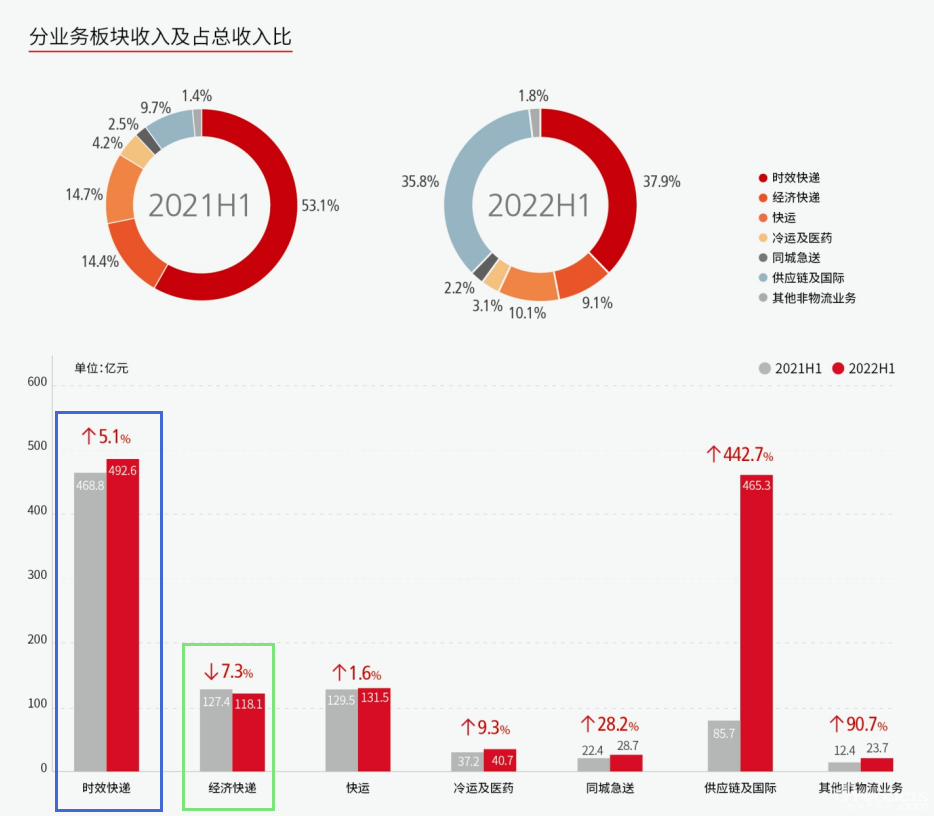

▲截图自顺丰半年报

通过上面这张截图,可以清晰的看出顺丰在业务调整过程中的“取舍”之道。七大业务板块,营收增速方面“六升一降”——除了经济快递同比下降7.3%,其他6个板块(时效快递+快运+冷运及医药+同城急送+供应链及国际+其他)全部实现稳步增长。

这恰是顺丰想要的结果和局面。

自2021年下半年起,顺丰彻底摒弃“以价换量”市场策略,主动调优产品结构,其中一个关键动作就是减少低毛利产品业务量;今年一季报后,顺丰再次明确聚焦物流核心战略,进一步降低低毛利产品占比,同时在时效件业务上持续发力,目的就是以差异化产品策略赢得市场,并非不要量,而是做有质量的单量。

事实证明顺丰不但做到了,还做得相当不错。半年报显示:持续降低和剔除低毛利产品的过程中,顺丰依然保持了51.3亿件左右速运业务量,与去年同期持平,守住了基本面;同时,速运物流板块整体票均收入提升3.3%,收入质量不断优化,整体创造了21.1亿元的净利润,发挥出“压舱石”作用。

除了战略调整层面的“取舍之道”,通过上半年分业务板块收入的拆分和对比,我们还可以明显看到顺丰另外三个层层递进的大突破——

一是新业务占比首次超过50%。在顺丰的业务划分中,将时效快递和经济快递之外的供应链与国际、同城急送、冷运及医药、快运等四大板业归为新业务。半年报显示:顺丰四大新业务板块的占比大幅提升,从2021年上半年的31.1%增长到2022年上半年的51.2%,首次超过50%,多业务板块的结构更加均衡,也更具稳定性。

分板块具体来看:供应链与国际规模从85.7亿元增加至465.3亿元,增幅达到442.7%;同城急送营收从22.4亿元增加至28.7亿元,增幅达到28.2%;冷运及医药营收从37.2亿元增加至40.7亿元,保持近10%的稳健增长;快运业务营收从129.5亿元增长至131.5亿元,增速1.6%。

二是供应链及国际成为名副其实的“第二增长极”。并表嘉里物流后,供应链及国际业务收入在顺丰营收大盘中的占比提升至35.8%,地位和价值仅次于时效快递。盈利能力方面,2022上半年也实现净利润16.9亿元,同比增幅达2661%。

三是快运业务首次扭亏为盈。半年报数据显示,在升级大件服务之后,顺丰快运业务聚焦能力升级,构建了更大范围的场景服务能力,大件分部在2022年上半年首次扭亏为盈,实现盈利0.09亿元。

取、舍之间的优化、调整、改变与进步,立竿见影,一目了然。

02融与合

如果说产品调整和业务进阶上的明显变化传递出顺丰的“取舍”之道,那么运营端紧锣密鼓推行的一系列变革则潜藏着顺丰的“融合”之术。

融,主要是指“四网融通”。

老铁们都知道,顺丰于2021年正式提出“四网融通”,意在促进顺丰速运、丰网速运、顺丰快运、仓储网络的协同,减少资源重复投入,提升各网络运营效率,降低运营成本。

事实也证明,“四网融通”为顺丰2021年第四季度和2022年第一季度净利润的大幅攀升做出了贡献。顺丰也曾公开表示和强调“四网融通不是阶段性的项目”,而是一项长期战略。

刚发布的半年报综合数据显示,业绩增长的同时,顺丰强化管控见到初步效果,各项成本占比持续下降。其中——

场地共建方面:2022上半年累计实现一二线城市301个场地的融通,三四线城市182个场地的融通,净减少47个场地。

中转融通方面:上半年,场地临时停运率较往年提高20%以上,中转运作人均效能提升8%;电商大促高峰期,日峰值有78%的大件分离至大件场地操作,同时利用丰网场地分流、 提升仓网操作能力等,减少业务高峰期的临时场地投入。

线路优化方面:上半年,大小件线路融通934条,新增直发干线107条,现有线路提频发运741条,逐步打破原有模式下目的地中转场仅负责本地区散货的限制,以距离最优为基础,实现跨地区散货,减少陆运件迂回,提升陆网时效;综合各项举措,实现小件干线装载率提高9个百分点,大件干线装载率提高3个百分点,单台车辆平均载重同比提升9.6%,一定程度缓和因油价上涨和疫情封控下运力价格上涨的压力。