2021年上海车展的主题是“拥抱变化”,能够让参展者切实感受到发生在汽车上的直观改变是:汽车已经不仅仅是一个出行工具,它承载了新的出行方式,电动化、智能化变为新时尚。

科技巨头纷纷跑步入场。终端市场上,百度、滴滴的自研产品均已落地,阿里、华为的自动驾驶技术也开始以合作的方式在上汽、长安等车企巨头的产品上应用。于是“美团何时会上车”,成了市场热议的话题。

自动驾驶是汽车智能化至关重要的一步,这也就导致了自动驾驶赛道的炙手可热。

GTIC 2021全球自动驾驶创新峰会上传出的信息:2021年可以被认为是L3级自动驾驶落地的元年,主流车企都已经具备了L2级甚至L2+级的自动驾驶。

资本方面,自动驾驶卡车公司图森未来成功登陆纳斯达克,成为“自动驾驶第一股”,一级市场上,仅2021年前两个月,自动驾驶行业的投融资金额为176.4亿元,接近2019年全年的总额。

4月26日,咨询服务公司Guidehouse Insights发布了一份自动驾驶技术排行榜报告,从10个维度对15家开发自动驾驶系统的公司进行了评估,将它们分为领导者、竞争者、挑战者和追随者。在榜单一众乘用车外,一家名为Nuro的公司令人眼前一亮。

与大多数人试水乘用车的公司不同,Nuro做的不是载人的自动驾驶,而是通过无人驾驶送货车,实现便利居民的外卖、生鲜、百货、药物等配送。

外卖、生鲜、百货、药品配送,这一业务范畴让大家不由得想起了一家国内的生活服务电商公司——美团。事实上,自动驾驶赛道发展的如火如荼,表面上毫无关联的互联网公司们也没闲着。大众认知中“送外卖”的美团,也加入了自动驾驶赛道,不过他们没有跟风,而是造自己需要的无人配送车。

而美团做自动驾驶的这一路径与被全球看好的Nuro意外重合。2016年Nuro成立,同年美团也开始在这个赛道积极探索。更巧合的是,去年Nuro无人车R2已获得在加州公开道路上测试完全无人驾驶,而根据美团的最新信息,它的无人配送车“魔袋20”配送范围也已经覆盖了北京顺义的二十多个小区。

据介绍,美团的无人配送车是从车规级的L4级别自动驾驶做起,场景也集中在室外公开道路。

为什么美团要做车规级的无人配送车?自动驾驶对物流新生态的影响有多大?目前的无人配送形成了怎样的行业格局、又面临哪些挑战?「甲子光年」采访了美团首席科学家夏华夏、美团无人车配送中心产品运营负责人李达、美团无人车配送中心相关技术负责人王乃峥以及一名自动驾驶行业研究员,得出以下几个观点:

1)疫情加速了无人配送的落地,但劳动力和配送需求的不平衡状态是根本性的推动力;

2)由于人口密度大、订单密集度高的特点,国内无人配送直接从自动驾驶切入,落地速度上也会更快;

3)末端物流在室外的配送部分是整个配送过程的痛点所在;

4)无人配送行业中,美团可以快人一步落地的优势是自研技术、丰富的落地场景、积累的运营经验优势;

5)对目前的无人配送行业而言,机遇和挑战并存,虽然技术和产业链并不完全成熟,但法律法规和落地速度上也开始出现曙光。

无人配送是刚需

新冠疫情这场黑天鹅事件在一定程度上改变了人类的生活方式,一些此前隐藏在水下的需求在疫情中浮出水面。红杉中国基金董事总经理翟佳曾说:如果疫情前的需求是1,那么疫情期间飙升到10,疫情之后又回落到3。

这其中,包括按需生产的制造业、移动办公的生活方式,还有被重塑的物流行业。

疫情让人看到了无人配送的必要性。甲子光年智库研究院院长谭莹表示,两个场景促进了无人配送在疫情期间的落地,其一是在以病房、隔离区为例的高危场景中,机器可以代替人力完成工作,避免了很多安全问题;其二是由于无人配送在无接触场景中有优势,加速了无人配送末端物流的落地。

因此,美团、京东还有苏宁的无人配送车在疫情期间都直接进入各大社区, 进行实际的末端配送。比如京东物流在疫情期间提供了末端物流配送的解决方案,原本计划在2020年内完成的无人车量产工作也因此提前,无人车被加紧生产、运往武汉;当时,美团也用72小时启动了无人配送防疫助力计划,并率先在北京公开道路落地。

美团首席科学家夏华夏告诉甲子光年,疫情期间无人配送机器人等无人智能装备在消毒巡查、测温空投、物流配送等领域发挥了关键作用,无人配送的范围拓展至医院、小区和社区。疫情之下,很多快递小哥的工作时间被迫拉长了,而无人配送给外卖骑手们提供了有效的劳力补充。

但低速无人配送车要解决的并不只是疫情中突发的问题,而是此前一直存在的痛点——我国不断缩窄的适龄劳动力人口和增长状态中的物流需求难以达到平衡。

宏观上看,我国适龄劳动力人口正在不断减少。

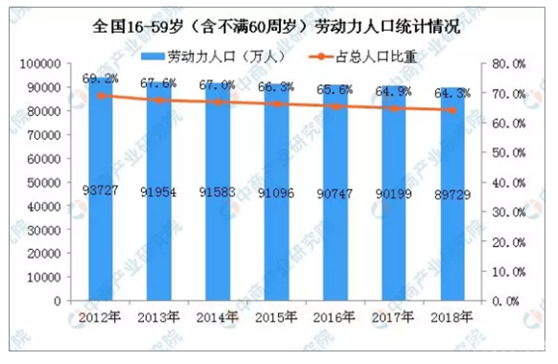

这一方面是由于我国老龄化程度的加深,根据《中国人力资本报告2020》,我国60岁人口占全部人口的比重从1980年的8%提高到了2019年的18.1%。与此相对应的是劳动力人口数量的不断下降,若将劳动力人口的年龄定义在16~59岁,我国劳动力人口在2012到2019年的7年中,减少了接近3000万。

这也可能会导致外卖物流行业的劳动力短缺。但与此同时,电商市场、外卖市场却在蓬勃增长。根据中国物流与采购联合会的数据,2019年,我国即时配送订单量已达182.80亿单,其中餐饮外卖订单所占比重高达70%。艾瑞咨询的调查数据也体现了外卖产业规模的增长趋势,2019年中国餐饮外卖产业规模为6536亿元,相比2018年增长了39.3%。

如果现在再不做无人配送的话,也许2025年用于外卖配送的人力就真的不够用了。

无人配送的中国优势

在无人配送领域,最早的探索者是亚马逊。

2013年时,亚马逊便提出了无人机送货计划,并于2016年建立了专注于无人车技术的团队。不过,直到2019年,亚马逊的送货车Scout才在美国华盛顿州的斯诺霍米什县(Snohomish County)进行测试。

相比起来,从Google无人车团队裂变出的创业公司Nuro在技术研发和落地速度上都走得更快。

技术上,它不只是为低速园区或人行道设计,而是可以在绝大多数城市的地面道路上行驶,在美国加州、德克萨斯州、亚利桑那州的城市公开道路上测试了完全无人驾驶的R2,实现了无司机、无乘客、无追踪车辆的技术里程碑;